![]()

機器の紹介

各診療科の依頼に応じて、各種の画像検査・画像診断、診断装置を利用したインターベンショナル・ラジオロジー(IVR)を行うための様々な医療機器を完備しています。

一般撮影装置(CR、FPD)

一般撮影とは単純X線撮影(レントゲン)のことで、X線を用いて胸部・腹部・全身の関節や骨などの撮影を行います。

一般撮影装置は、X線発生部と検出部があります。発生部から出たX線は人体を透過し、その後検出部で受けられます。その検出した情報を読み取ることで画像データ(いわゆるレントゲン写真)が出来上がります。

当院のX線発生装置は島津社製RAD speed Proを使用しています。また、X線検出部には主にFUJIFILM社製FPD(フラットパネルディテクタ)システムを使用しています。FPDは従来のシステムに比べ高画質、高感度であり、低被曝での撮影が可能です。さらに読み取り時間が大幅に短縮され、短時間で撮影を終えることができるため、患者様の負担軽減につながります。一般撮影は、ほかの放射線検査に比べると比較的簡便に行える検査ですが、目的とする部位を的確に描出するためには、正確な角度・ポジショニングが必要となります。また、金属やプラスチックのボタンなどは写真に写りやすく、診断の妨げになる可能性があります。そのため、検査前に衣服や身につけているアクセサリー等を確認させていただき、場合によっては更衣をお願いすることがあります。

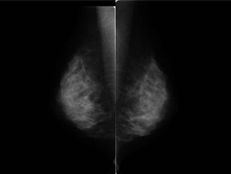

乳房X線装置

マンモグラフィとは、乳がんをはじめとする乳房の病気を診断する検査法の一つです。

触ってもわからない小さなしこりやしこりをつくらない病変(石灰化)などを映し出すことができるので、乳がんの早期発見にとても有用です。

乳房はやわらかい組織でできているため、専用の装置で撮影します。圧迫板で乳房を片方ずつはさんで一方向もしくは二方向から撮影します。圧迫することで痛みを伴う場合がありますが、乳腺の重なりが少なくなり、乳房の中がよく見えるようになります。また、被ばくを少なくすることもできます。

当院では外科からの検査と明石市の乳がん検診を行っています。

生理前は乳腺が硬くなったり痛みを感じたりするので、検査目的や市の乳がん検診で受診される場合は、乳房が柔らかく張りや痛みがない生理後4~7日目頃をお勧めします。

しこりが触れるなどの症状がある場合には、できるだけ早い受診をお願いします。

撮影は、検診マンモグラフィ撮影認定資格を持った女性技師が担当しています。また、マンモグラフィ検診施設画像認定を取得し、よりよい画像を提供できるよう精度管理に努めています。

当院の撮影装置はAMULET SOPHINITY(FUJIFILM社製)を使用しています。

通常の撮影に加えて、トモシンセシス撮影が可能です。乳腺の重なりにより発見が難しかった病変の観察が容易になります。1回の乳房の圧迫で1枚の通常診断画像とトモシンセシス画像を取得します。マンモグラフィ専用の撮影室で安心して検査を受けていただけます。

X線TV装置(FPD)

当院には平面検出器(FPD)を搭載したX線TV装置が3台あります。

FPDは従来型検出器よりも高解像度、高感度であるため、これまでよりも少ない線量で高画質の画像を得ることができるようになり、検査中の被ばくも大幅に軽減できます。また、経年劣化がほとんど無く長期的な安定運用に適しています。

それに加えて、透視中にX線を出し続ける旧方式の連続X線を用いていた従来の装置からX線を一秒間に数回から十数回、離散的に照射する新方式のパルスX線を用いることが可能な装置であり、連続透視と同等の透視画像の画質を確保しながら大幅な線量低減が可能となり、患者さんはもとより、術者の被ばく低減に貢献することができます。

そして、撮影台は3機種とも低床設計になっており、床上約55cmまで下がり、検査時の乗り降り、車いすやベッドからの移動も安全かつスムーズに行うことができます。

間接変換方式平面検出器(FPD)搭載Cアーム型X線TV装置(CANON社製 Ultimax-i)

この装置はCアーム型のX線TV装置で、アームを多方向に動かすことができるので主に整形外科系の検査とその他、様々な検査で使用しています。

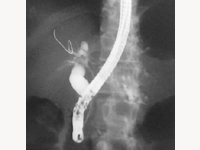

間接変換方式平面検出器(FPD)搭載X線TV装置(FUJI FILM社製 Curevista)

この装置は患者さんが乗る寝台を動かすことなく検査を行うことができるので主に内視鏡を併用した消化器内科系の検査で使用しています。

間接変換方式平面検出器(FPD)搭載X線TV装置(シーメンス社製 Luminos Session)

この装置は上下左右に寝台を大きく可動させることができる構造となっているので主に泌尿器科系と婦人科系の検査で使用しています。

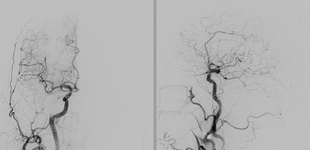

血管造影撮影装置

バイプレーン装置(SIEMENS社製)

デュアルプレーン装置(Canon社製)

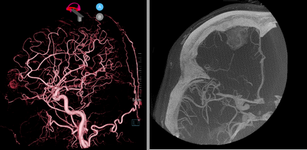

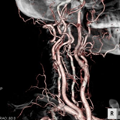

脳血管造影(正面・側面)

脳血管3D造影

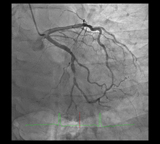

冠動脈血管造影

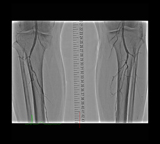

下肢血管造影

X線血管造影検査は、カテーテルという細い管を血管内に入れ、造影剤を流すことによって、頭・心臓・腹部・下肢などの血管の走行や形態などを調べる検査です。

また、検査だけでなく、脳梗塞で血栓によって血流が途絶えた血管に対して血栓を回収・吸引して再開通させる治療や、心筋梗塞などで狭くなった心臓の血管に対してバルーンやステントを用いて血管を広げる治療、下肢血管の治療なども行っています。

当院では、2024年1月に導入したバイプレーン装置(ARTIS icono D-spin:SIMENS社製)と既存のデュアルプレーン装置(Infinix Celeve-i:Canon社製)の2台体制で運用しています。

新規導入したバイプレーン装置は、従来機と比べ画像処理能力が格段に上がり、カテーテルなどのデバイスの視認性が向上しています。

また正面・側面のCアームを同時可動することで撮影時間や回数を大幅に短縮できます。

さらに、より高精細な3D画像を得られることで、これまで以上に質が高く安全な治療につなげることができます。

また、患者さんの体格に応じて装置が自動的に線量を制御することで、常に適正線量での透視や撮影が行えるため、患者さんの放射線被ばくを大幅に低減することができます。

安全・利便性の高い装置を設備し、医師・医療スタッフが協力することで、さらに質の高い医療を提供してまいります。

骨密度測定装置

骨密度測定装置「PRODIGY Fuga-C」

2024年3月に骨密度測定装置「PRODIGY Fuga-C」(GE社製)を導入しました。

この装置は腰椎または大腿骨に2種類のエネルギーのX線を照射し、X線の骨による吸収の差を利用するDEXA法を用いて骨塩量を測定します。

現在の骨粗鬆症治療薬は主に海綿骨の骨密度上昇が期待されているため、皮質骨が多くを占める中手骨で測定するMD法に比べて経時的な変化や治療効果がわかりやすく、精度が高いと言われています。

さらに計測された腰椎画像をテクスチャー解析することで、TBS(海綿骨構造指標)の算出を行うことができ、骨密度に加えて骨質の評価も行うことができます。

測定は5分程で終了し、体位変換の必要もないため、患者さんにも負担なく検査を受けていただくことができ、測定結果も当日にお渡しいただくことが可能です。

CT(Computed Tomography:コンピュータ断層撮影)

マルチスライスCT(320列)

マルチスライスCT(80列)

腹部造影

(早期動脈相)

腹部造影

(早期動脈相)MIP

腹部造影

(早期動脈相)MIP

頚部動脈CT

下肢動脈CT

冠動脈CTA

(AiCE再構成)

当院では、80列(AquilionPRIME:CANON社製)と2018年12月に導入された320列(Aquilion ONE:CANON社製)の2台体制で運用しています。

320列CT装置は、現在のMDCT装置の中では検出器が最大多列であり、寝台移動することなく1回転で16cmの撮影ができます。さらに回転速度が最速0.275秒であることから小児撮影や冠動脈撮影など高速かつ低被ばくが望ましい患者様・部位の撮影に有用です。特に冠動脈撮影では、高心拍や不整脈の方でも安定した画像を撮影することができます。また、広範囲の撮影を必要とする救急領域では、160列ヘリカル撮影により160cmの範囲を約10秒で撮影することができるため息止めや静止が困難な患者様にも幅広くお使いいただけます。

さらなる低被ばく・高画質を目指し画像再構成法も進化しています。まず、FIRSTと呼ばれる再構成法では真の逐次近似再構成法であるためノイズを除去しながら空間分解能の向上が実現されています。たとえば検診目的の低線量胸部撮影や小児撮影、腕おろし検査時などの画質向上や血管ステントの形状の先鋭化、プラークの境界明瞭化による内腔診断能向上に貢献します。

そして当院の装置は人工知能技術を用いた画像再構成法「AiCE」を搭載しています。AiCEはディープラーニングを用いて設計されたノイズ成分とシグナル成分を識別する処理で、分解能を維持したままノイズを選択的に除去する再構成技術です。

高品質FIRSTを継承した画質を取得可能であり、空間分解能の向上や大幅なノイズ低減効果が得られます。特に低コントラスト領域での高いノイズ低減と粒状性を維持し、低線量であっても安定した高画質な画像を提供することができます。

その他、両方の装置に搭載されている金属アーチファクト低減再構成法SEMARは、ヘリカルスキャンにも適応できるようになり、広範囲撮影やより多くの撮影プロトコルで対応可能になりました。

また両装置とも開口径が78cmと広く、検査における圧迫感の軽減や、撮影体位の柔軟性も高く、リラックスした状態で検査を受けていただけます。2台のマルチスライスCTを有効に活用し、地域医療に貢献できればと考えています。

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)

MRIは大きな磁石電波を用いて、臓器等の状態を画像として記録し、診断を行う検査です。人体の任意方向の断面を撮像し、様々な画像コントラストを得ることにより詳しい情報を得ることができます。

MRI検査について

検査前に問診をし、更衣室で検査用ガウンに着替えていただきます。検査は装置の中央部分のトンネルの中に入って行います。多くの検査はじっと寝ていてもらうだけです(腹部検査では息を止めてもらうことがあります)。必要に応じてMRI用の造影剤を使用することがあります。検査時間は20分から40分程度になります。 音がうるさい検査ですが、寝てしまう方もおられる検査です。安心して受けてください。

注意事項

- 心臓ペースメーカーや電気刺激装置(人工内耳等)を装着されている方

- 妊娠中または妊娠の可能性のある方

- 閉所恐怖症など狭いところが苦手な方(トンネルの中に入るため)

- 手術や事故、怪我、戦争などにより体内に金属片のある方

また、MRI検査室内には金属物は持ち込めません。更衣室に置いていただきます。

例:腕時計、携帯電話、アクセサリー、ピアス、ヘアピン、カツラ、カイロ、エレキバン、湿布、義歯(とれる歯)、

補聴器、コルセット、義肢、金属製義眼、磁気/ICカード類、磁性バルーンキャップ、持続グルコース測定器(リブレ等)など

当院でも検査がキャンセルになる事例が出ています。

事前に外した状態で検査していただくよう、ご協力お願いいたします。

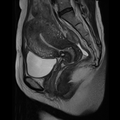

3.0T MRI(SIEMENS社製、MAGNETOM Skyra)

強い磁場の中で検査することで、強い信号が得られることから詳細な検査ができ、その特徴を生かした撮像技術によりさまざまな情報を提供できます。

また、検査を受けるときに入っていくトンネルの直径が70cmと一般的なMRI装置よりも10cm広くなっていますので検査中の圧迫感が少なくなっています。

3.0T装置

頭部MRA(MIP)

頭部T2強調画像

1.5T MRI(SIEMENS社製、MAGNETOM AVANTO fit)令和4年1月に装置更新

1.5TのMRI装置では息をとめて撮影するような腹部検査や早期アルツハイマー型認知症診断支援システム(VSRAD)の検査、大腿から足首までのような範囲が広い部位の検査、小児の患者さんなどを主として検査しています。

1.5T装置

MRCP(MIP)

非造影腎動脈MRA

肝細胞造影相画像(EOB)

骨盤T2強調画像

非造影下肢動脈MRA

検査の運用

1.5Tと3.0Tの2台のMRIでそれぞれの特徴を生かして画像情報を提供しております。

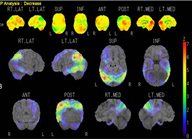

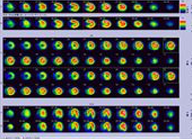

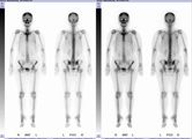

RI(Radio Isotope:核医学検査)

RI装置

脳血流シンチ

(3D-SSP)

心筋シンチ

骨シンチ

核医学検査(RI検査)は、患者さんに微量の放射線(ガンマ線)を放出する放射性医薬品を投与し、体内の特定の臓器や組織に集積した状態を体外から撮影する検査です。ほとんどの検査では静脈注射によって放射性医薬品を投与し、一定時間経過後にガンマカメラという装置で撮影を行います。

この検査の特徴は、撮影された画像から臓器の形状や位置に関する情報だけでなく、血流や機能の状態を評価できる点にあります。CTやMRIでは得られない情報を取得できるため、さまざまな診断に活用されています。

核医学検査には多くの種類があり、目的に応じた放射性医薬品を使用します。脳血流シンチでは脳の血流状態を評価し、認知症の早期診断や鑑別診断に有用です。心筋負荷シンチでは心臓の血流や機能を評価し、心疾患の診断に活用されます。骨シンチでは骨の状態を詳しく調べ、微細な変化を検出することが可能です。

検査によっては、服薬の制限が必要な場合があります。また、放射性医薬品の体内での分布を待つため、投与から数分後に撮影するもの、数時間後に撮影するもの、さらには数日後に撮影するものもあります。撮影中は、検査台の上で仰向けになり、動かずに安静にしていただきます。検査時間はほとんどの場合1時間程度ですが、撮影間隔をあけて1日に2~3回撮影が必要な検査もあります。

当院では、2025年に新しいガンマカメラ「NM830(GEヘルスケア社製)」を導入しました。この装置により、より高画質な画像の取得が可能となり、診断の精度向上に貢献しています。今後もこの装置の技術を有効に活用し、精度の高い核医学検査を提供してまいります。

※この検査で使用する放射性医薬品は検査当日のみ使用するため、病院内での保存はできません。そのため、検査前日に当日使用分のみを製薬会社に発注しますので、検査を行うには事前のご予約が必要です。